城乡信息参考网电: 在历史的长河中,总有一些人,以非凡的毅力和执着的精神,默默守护着那些承载着民族记忆的古老文化。张海江,便是这样一位磁山文化的 “草根” 守望者。20 余年来,他扎根磁山文化,用自己的热爱、汗水与智慧,在这片古老文化的传承与研究之路上,书写了一段动人心弦的故事。

文化种子的萌芽

1977 年 3 月,张海江出生于武安市磁山镇西万年村,这片土地是新石器早期磁山文化同时期的重要发源地。磁山文化遗址距今8000 多年,是中国新石器时代早期文化遗址,系邯郸十大文化脉系之首。家乡浓厚的文化氛围,如同肥沃的土壤,在他幼小的心灵中种下了热爱文化艺术的种子。

学生时代的张海江,就展现出了对文化艺术的浓厚兴趣和天赋。他的作文常被语文老师当作范文朗读,图画作业也表现出色,频繁参展。这些早期的经历,不仅培养了他的文学和艺术素养,也为他日后在文化研究领域的发展奠定了基础。

一个偶然的契机,张海江走进了磁山文化遗址。那一刻,他仿佛穿越时空,与古老的文明进行了一次亲密接触。磁山文化深厚的底蕴深深吸引着他,从此,他便与磁山文化结下了不解之缘,开启了一段长达 20 余年的文化探索之旅。

探索求知的征程

面对磁山文化研究的重任,张海江虽感到压力巨大,但他内心怀揣着坚定的信念:“只要不断学习,就会有进步与发展”。为了深入了解磁山文化,他踏上了艰辛的求知之路。

他遍寻邯郸地区乃至石家庄、北京等地的图书馆、档案馆,查阅磁山文化相关文史资料。为了第二天还书,他常常在宾馆熬夜到凌晨两三点,将资料摘录下来,回去后潜心钻研。这种对知识的渴望和执着,让他逐渐积累了丰富的磁山文化知识。

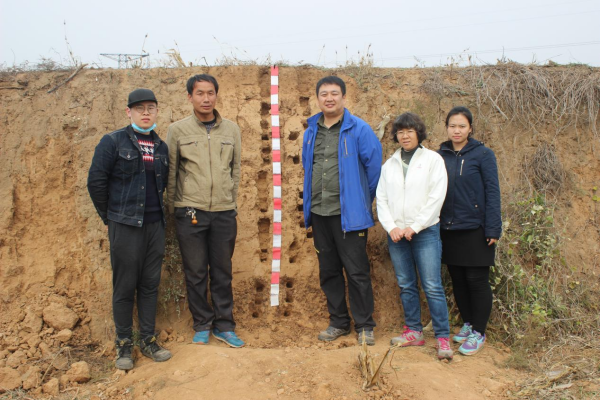

在磁山文化研究的道路上,张海江一干就是二十年。二十年来,他参与了 10 余次磁山遗址的考古发掘与调研。在考古现场,他不畏艰辛,认真观察每一个细节,仔细分析每一件出土文物。他将研究成果整理成论文,在《中国文物报》《中国文化报》《华夏酒报》等众多权威报刊及网络媒体上发表。其中,《东亚黍子起源时间延伸到一万年前》《粟黍植硅体分析与磁山遗址农作物鉴定》等论文,在国际学术界引起了广泛关注,部分观点得到了有关文化部门专家的高度认可,为磁山文化的研究注入了新的活力。

他与武安市磁山二街老书记申礼成合著的《中华文明源・磁山文化探索与发现》,更是凝聚了他多年的研究心血。这本书集科学性、知识性和史料性于一体,填补了磁山文化研究领域的诸多空白,成为后人了解磁山文化的重要参考资料,被国内多所知名大学图书馆收藏。从一个磁山文化的初学者,成长为引经据典、博古通今的地方史 “土专家”,张海江付出了常人难以想象的努力。

文化传播的使者

作为中国农工民主党党员,张海江在多个文化组织中担任重要职务,如农工党河北省书画院理事、河北省社会文物学会会员、邯郸市国学研究会顾问、邯郸市国学研究会历史文化研究会副会长等。他利用自己的专业知识和社会影响力,积极参与磁山文化的研究、保护和宣传工作。

在磁山文化博物馆的建设与发展中,张海江全程参与 “磁山文化博物馆” 和 “磁山文化遗址保护棚” 的设计,没日没夜编写布展大纲,全身心投入建设工作。2019 年邯郸市第四届旅发大会期间,磁山文化博物馆进行提升改造,他参与设计,配合展览公司提供详实资料,编写三楼布展大纲。为了完成大纲,他奔波于省谷子研究所、省农林科学院等单位搜集资料,回来后加班加点编辑,反复与专家沟通对接,修改达二十余次,最终建成全国唯一的高标准 “粟黍文化展馆”,提升了武安的知名度。

除了研究与建设工作,张海江还积极推动磁山文化的传播。他创办《磁山文化》报,已发行 28 期,通过多种现代化网络媒体宣传磁山文化。他作为第一个乡村学者走进大学讲堂,2017 年 10 月 10 日晚,应中国农业大学资源环境学院郝晋珉教授邀请,为广大师生作了《磁山文化遗址 —— 中国北方农耕文明探源》的学术报告。他凭借着扎实的专业知识和对磁山文化的深厚情感,深入浅出地讲解,赢得了师生们的阵阵掌声。郝晋珉教授称赞他 “草根农民学者撑起大文化”,这无疑是对他多年努力的高度肯定。

坚守传承的初心

张海江最大的心愿,是把磁山文化早日编入《初中历史》教科书。在他看来,磁山文化是中华民族古老文明的重要组成部分,让更多的青少年了解磁山文化,对于传承和弘扬中华民族的优秀传统文化具有重要意义。二十年来,他通过各种途径竭尽全力推动此事。

“磁山文化是我一生的挚爱,我愿意用我的一生去守护它、传承它。每当我看到越来越多的人了解磁山文化,喜爱磁山文化,我就觉得所有的付出都是值得的。” 张海江的话语中,充满了对磁山文化的深情与执着。

如今,张海江依然在磁山文化的研究与传承道路上坚定前行。他的故事,激励着更多人关注和热爱磁山文化,也为这片古老文化的传承与发展注入了源源不断的动力。他就像一位不知疲倦的逐光者,在历史的长河中,追寻着磁山文化的光芒,让这颗古老文化的明珠,在新时代绽放出更加耀眼的光彩。

来源《人民政协网》王海平

编 辑:张 峰